Der Lebenslauf von Ernst Haeckel

Entwicklungsjahre und Studentenzeit

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Geboren wurde Ernst Heinrich Philipp August Haeckel am 16.

Februar 1834 als zweiter Sohn des Regierungsrates Carl Gottlob Haeckel

und dessen Ehefrau Charlotte, geborene Sethe, in Potsdam.

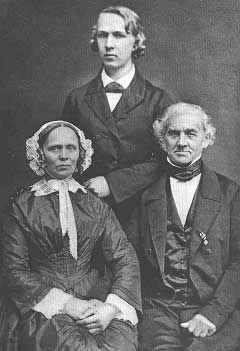

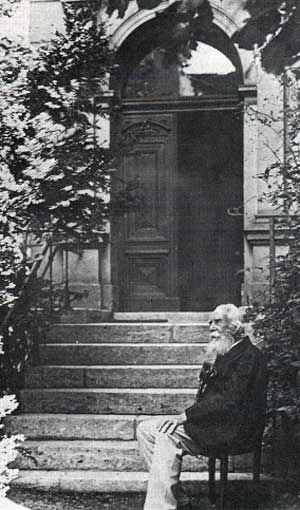

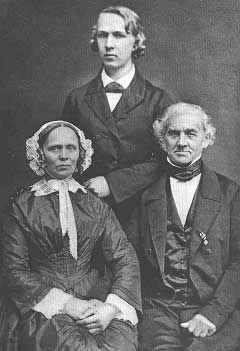

Ernst Haeckel mit seinen Eltern (1857)

Haeckels Jugendzeit fiel in die Periode der

bürgerlich-demokratischen Revolution von 1848. Er erlebte

Adelsherrschaft, politische Zersplitterung und die nationale Ohnmacht.

Haeckel hasste von Jugend an Junkertum und feudale Kleinstaaterei. Als

reifer Gelehrter stand er unter dem Einfluss der Bismarck-Ära. Als Greis

wurde er mit dem ersten Weltkrieg und dessen verheerenden Folgen

konfrontiert.

Die Erziehung durch den Vater war streng, doch hat er wohl von ihm das

lebhafte, leicht erregbare, leidenschaftliche Temperament geerbt. Er

selbst schrieb es dem Einfluss seines Vaters zu, dass er sich später

nicht in der Erforschung des Einzelnen verlor, sondern sich immer einen

allgemeinen Überblick bewahrte. Von der Mutter, an die er eine

außergewöhnlich starke Bindung hatte, erbte er die große Sensibilität.

So schreibt er einmal:

"Gleich meiner Mutter konnte ich oft in lebhaftes Entzücken über den

Anblick einer bunten Blume, eines niedlichen Vogels, eines farbenreichen

Sonnenuntergangs geraten".

Beide Eltern waren literarisch (hier waren es vor allem die Werke

Goethes) und philosophisch sehr interessiert und gaben diese Neigungen

an ihren Sohn weiter.

Im Jahre 1835 übersiedelte die Familie nach Merseburg. Dort verbrachte

Ernst Haeckel seine Kindheit und Jugend bis zum 18. Lebensjahr. Den

ersten Unterricht erhielt Haeckel von seiner Mutter, unter ihrer

Anleitung sammelte er erste gärtnerische Erfahrungen. Auch eine kleine

Schmetterlingssammlung legte er an. Im sechsten Lebensjahr engagierten

die Eltern den Privatlehrer Karl Gude, der Haeckel sehr früh mit der

systematischen Botanik vertraut machte, etwas , was er im Domgymnasium,

das er bis zum Abitur 1852 besuchte, sehr vermisste. Den Lehrplan hat er

heftig kritisiert:

"Das Hauptgewicht wurde auf die genaue Kenntnis des griechischen und

römischen Altertums gelegt, auf die völlige Beherrschung der

griechischen und lateinischen Sprache (....) Erst in zweiter Linie kam

die deutsche Sprache und Literatur, sodann Französisch und Mathematik.

In dritter Linie, ganz im Hintergrunde, standen Geographie und

Naturkunde".

Aus dieser Erfahrung heraus hat Haeckel sich später immer wieder für

eine Stärkung des naturkundlichen Unterricht in den Schulen eingesetzt.

Doch auch in der Domschule gab es einen Lehrer (Otto Gandtner), der

Mathematik und Naturkunde unterrichtete und der es wagte, in der

traditionsreichen 300 Jahre alten Domschule physikalische und chemische

Experimente durchzuführen. Naturwissenschaftliche Kenntnisse erwarb sich

Haeckel überwiegend in seiner Freizeit, in der er botanisierte und ein

umfassendes Schülerherbarium anlegte. Schon damals zeigte sich sein

Zeichentalent. Weiter las er viel: Klassiker der deutschen Literatur,

Natur- und Reisebeschreibungen und Darwins "Naturgeschichtliche Reisen".

Durch das Buch "Die Pflanze und ihr Leben" von Matthias Jacob

Schleiden, das er als 14jähriger las, wurde er so stark beeindruckt,

dass er beschloss, Botanik zu studieren. Nach bestandenem Abitur - am

12. März 1852 - immatrikulierte sich Ernst Haeckel jedoch auf den

dringenden Wunsch des Vaters hin in Berlin als Student der Medizin und

der Naturwissenschaften. Seine hochgespannten Erwartungen wurden im

Verlauf des ersten Semesters nur teilweise erfüllt, denn ein

eigentliches botanisches Institut für mikroskopische Untersuchungen

existierte in Berlin nicht. Auch von Würzburg, wo er sein Studium unter

Virchow fortsetzte, war er sehr enttäuscht, fühlte sich unglücklich und

meinte für das Medizinstudium total ungeeignet zu sein. In den Briefen

an seine Eltern zeigte sich seine Verzweiflung:

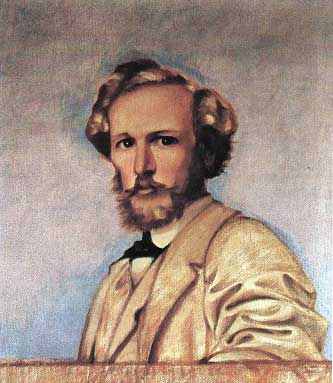

Ernst Haeckel als Student

"Ja, armer Dr. med, ärmster stud. med. Wenn Ihr wüsstet , wie

es mit diesem aussieht. Ich will euch gleich ganz offen sagen,

dass mir der stud. med. noch niemals so leid gewesen ist, wie jetzt. Ich

habe jetzt die feste Überzeugung, ... dass ich nie praktischer Arzt

werden, nicht einmal Medizin studieren kann."

Dabei versicherte Haeckel, dass es nicht der erste Ekel der

Sezierübungen sei, der ihn hinderte, sondern "eine unüberwindliche

Abscheu gegen alles Krankhafte".

Die Eltern, von den Stimmungsschwankungen ihres sensiblen Sohnes nicht

überrascht, aber um seine Zukunft besorgt, ermunterten ihn immer wieder,

das Medizinstudium auf jeden Fall bis zum praktischen Arzt

fortzusetzen, ohne ihn jedoch "unbarmherzig zu zwingen", wie Haeckel

später darstellte. Immer wieder versicherte der Vater ihm, dass er den

Arztberuf später nicht ausüben müsse. Haeckel wusste dabei, dass es nur

über das Studium der Medizin möglich war, sich eingehend mit

vergleichender Anatomie und Entwicklungsgeschichte zu beschäftigen sowie

intensive mikroskopische Untersuchungen und Meereszoologie zu

betreiben. Er war fasziniert von der Formenvielfalt und Schönheit der

niederen Seetiere und arbeitete weit über das geforderte Maß hinaus. So

schrieb er an seine Eltern:

"Erst heute komme ich dazu, Euch wieder einmal zu schreiben, da die

wundervollen Polypen, Quallen, Korallen usw. mich die ganze vorige und

jetzige Woche von früh 5 bis abends 10 beschäftigt und mir das größte

Vergnügen gemacht haben."

Aber auch Virchows mikroskopischen Untersuchungen an krankhaft

veränderten Geweben und Zellen konnte er für sein Arbeitsgebiet etwas

abgewinnen. Die Virchowschen Gedanken zur Zellforschung waren neuartig

und originell und Haeckel berichtet begeistert:

"Ja, über die Zellentheorie geht mir nichts! (...) Für mich ist es das

Anziehendste, was es gibt und dem Studium und der Erforschung der Zelle

möchte ich alle meine Kräfte widmen.... Vivant cellulae!"

Entscheidend für seinen wissenschaftlichen Werdegang wurden für Haeckel

die Vorlesungen des damals berühmten Johannes Peter Müller über

vergleichende Anatomie und Physiologie. Einen weiteren Bildungsimpuls

gaben seine Reisen: eine Tropenreise, ein Kindheitstraum, weiterhin

Reisen an die französische und italienische Mittelmeerküste und nach

Helgoland, die er mit Müller durchführte. Auf Helgoland reifte sein

Entschluss, seine Lebensarbeit der Meeresbiologie zu widmen.

Im Dezember 1854 legte Haeckel in Berlin das "Examen physicum" ab,

Ostern 1855 setzte er sein Studium in den klinischen Fächern in Würzburg

fort. Nicht mehr die praktische Medizin brachte ihn jetzt in Konflikte,

sondern es waren weltanschauliche Probleme. Nicht nur Virchow, sondern

die Mehrzahl der Naturforscher und Ärzte vertraten materialistische

Anschauungen und erschütterten das Fundament seines christlichen

Weltbildes. Haeckel war es unbegreiflich, dass man "mit dieser

Überzeugung leben konnte und dabei ein edler, guter Mensch war." Er

ahnte nicht, dass er wenige Jahre später selbst sich radikal vom

christlichen Glauben abkehren würde.

In Würzburg wurde er unter Virchow "Königlich bayrischer Assistent an

der pathologisch-anatomischen Anstalt zu Würzburg" mit monatlich 12 1/2

Gulden und als Virchow bald darauf nach Berlin gerufen wurde, folgte ihm

Haeckel nicht, sondern entschied sich für die wissenschaftliche

Zoologie. Wieder reiste er an das Meer, dieses Mal nach Nizza, um sich

den Krebstieren zuzuwenden. Er promovierte 1857 über den Flusskrebs.

Sein Staatsexamen legte er im August des gleichen Jahres in Berlin ab.

Im März 1858 wurde er approbiert und eröffnete formell eine Praxis im

väterlichen Haus. Der Erfolg seiner ärztlichen Tätigkeit war gering,

kein Wunder, hatte er die Praxis doch nur von 5-7 Uhr morgens geöffnet.

In seiner freien Zeit wollte er bei Johannes Müller

vergleichend-anatomische und mikroskopische Studien betreiben, doch

starb Müller unerwartet. In dieser schwierigen Situation bot ihm seine

Cousine Anna Sethe Halt. Am 14. September 1858 verlobte er sich in

Heringsdorf mit ihr.

Haeckels erste Frau Anna Sethe

Der Weg zur Zoologieprofessur und Institutsgründung in Jena

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

An der kleinen Universität Jena war die Zoologie in den

ersten Jahrzehnten des 19. Jh. keine selbständige akademische Disziplin.

Erst langsam entwickelte sich über das Zoologische Museum unter

Gegenbaur ein selbständiger Zweig. Bevor Haeckel diesen übernehmen

konnte, musste er sich habilitieren. Zunächst aber trat er - wieder mit

finanzieller Unterstützung des Vaters - eine Reise nach Messina, Rom und

Neapel an. In Florenz kaufte er sich ein leistungsfähiges kleines

Mikroskop, dessen Anschaffung er dem Vater wegen des hohen Preises

zunächst nicht mitzuteilen wagte, das sich aber später bei seinen

Planktonuntersuchungen als außerordentlich wertvoll erwies. Zwar

arbeitete er zunächst angestrengt über Seesterne und unbekannte

Radiolariengruppen, doch wurde er dann so von der Landschaft Italiens

auf der Insel Ischia überwältigt, dass er - unter dem Einfluss des

norddeutschen Dichters Hermann Allmers - ernsthaft überlegte, ob er

Landschaftsmaler werden solle. Doch der Vater zeigte sich dieses Mal

unnachgibig und wollte keinesfalls für diesen Beruf eine Unterstützung

gewähren. Schließlich gelang es Haeckel bis zu seiner Abreise 120 neue

Radiolarienarten sicher zu unterscheiden. Über dieses Thema habilitierte

er sich dann schließlich am 4. März 1861. Und schon am 24. April begann

er im Zoologischen Museum vor neun eingeschriebenen Hörern seine erste

Vorlesung. Noch aber war Haeckel nicht Professor und benötigte weiterhin

die finanzielle Unterstützung des Vaters. Erst mit der Ernennung zum

außerordentlichen Professor im Juni 1862 und dem damit verbundenen

höheren Gehalt war die Voraussetzung für eine Eheschließung gegeben.

Zwei Monate später heiratete Haeckel Anna Sethe in Berlin.

Haeckel war im Sommer 1860 auf Darwins epochemachendes Werk "Entstehung

der Arten" aufmerksam geworden und bekannte sich sofort zu dieser neuen

Theorie. In den folgenden Jahren interpretierte er nicht nur die

Evolutionstheorie, sondern erweiterte sie was den Ursprung des Lebens

und die Herkunft des Menschen anbetrifft. Im Gegensatz zu Darwin wies er

auch sofort auf die weltanschaulichen Konsequenzen hin. Der damals

29-jährige setzte mit dem offenen Bekenntnis zu Darwin seine eben erst

begonnene Laufbahn aufs Spiel.  Am Tage seines 30. Geburtstages wurde er

für seine Radiolarienwerke ausgezeichnet und just am selben Tag starb

nach kurzem Krankenlager seine über alles geliebte Frau Anna. Haeckel

war nicht fähig, an der Beisetzung teilzunehmen, der Vater reiste aus

Berlin an, um ihm zur Seite zu stehen. Ausweg und Halt fand Haeckel nun in der wissenschaftlichen Arbeit.

Belohnt wurde er mit einer ordentlichen Professur in Jena 1865. Der erste Schritt zur Gründung

eines Zoologischen Institutes in Jena war getan, auch wenn die

Ausstattung in jeder Hinsicht primitiv war. In einer Eingabe an das

Weimarische Staatsministerium forderte Haeckel Mittel für die

Einrichtung, denn "mit einer Porzellanschüssel, einem Napf, einer alten

Pinzette und einigen alten Scheren" ließe sich schwerlich arbeiten. Er

erhielt 300 Reichstaler zur instrumentalen Ausstattung und 1869 eine

geräumige Dienstwohnung. Parallel zu dieser enormen Verbesserung

entwickelte sich auch die Zahl der Studenten. Schließlich erreichte

Haeckel 1882 den Neubau eines modernen und großzügig angelegten

Zoologischen Instituts im Garten des ehemaligen Döbereinerschen Hauses.

Am Ende seines Lebens hat Haeckel immer wieder betont, dass ihm keine

andere als die vom Geist der Goethe-Zeit geprägte Jenaer Universität so

günstige Schaffensmöglichkeiten hätte bieten können. 1883 konnte er auch

in sein Wohnhaus, die "Villa Medusa", einziehen, die er in

unmittelbarer Nähe des Instituts im Stile eines oberitalienischen

Landhauses hatte bauen lassen. Am Tage seines 30. Geburtstages wurde er

für seine Radiolarienwerke ausgezeichnet und just am selben Tag starb

nach kurzem Krankenlager seine über alles geliebte Frau Anna. Haeckel

war nicht fähig, an der Beisetzung teilzunehmen, der Vater reiste aus

Berlin an, um ihm zur Seite zu stehen. Ausweg und Halt fand Haeckel nun in der wissenschaftlichen Arbeit.

Belohnt wurde er mit einer ordentlichen Professur in Jena 1865. Der erste Schritt zur Gründung

eines Zoologischen Institutes in Jena war getan, auch wenn die

Ausstattung in jeder Hinsicht primitiv war. In einer Eingabe an das

Weimarische Staatsministerium forderte Haeckel Mittel für die

Einrichtung, denn "mit einer Porzellanschüssel, einem Napf, einer alten

Pinzette und einigen alten Scheren" ließe sich schwerlich arbeiten. Er

erhielt 300 Reichstaler zur instrumentalen Ausstattung und 1869 eine

geräumige Dienstwohnung. Parallel zu dieser enormen Verbesserung

entwickelte sich auch die Zahl der Studenten. Schließlich erreichte

Haeckel 1882 den Neubau eines modernen und großzügig angelegten

Zoologischen Instituts im Garten des ehemaligen Döbereinerschen Hauses.

Am Ende seines Lebens hat Haeckel immer wieder betont, dass ihm keine

andere als die vom Geist der Goethe-Zeit geprägte Jenaer Universität so

günstige Schaffensmöglichkeiten hätte bieten können. 1883 konnte er auch

in sein Wohnhaus, die "Villa Medusa", einziehen, die er in

unmittelbarer Nähe des Instituts im Stile eines oberitalienischen

Landhauses hatte bauen lassen.

Wissenschaft, Darwinismus und Weltanschauung

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Die Jahre 1865/66 gehören zu den erfolgreichsten und

wissenschaftlich fruchtbarsten in Haeckels Leben. Im Wintersemester

1865/66 las er erfolgreich über Darwin: Haeckel musste den größten

verfügbaren Hörsaal benutzen. Neben 120 eingeschriebenen Hörern nahmen

Laien aller Berufsstände teil.

Ausgehend von der Forderung nach einer streng mechanistisch-kausalen

Naturbetrachtung begründete Haeckel in seinem Werk der "Generellen

Morphologie" ein philosophisches System des Monismus. Darin lehnte er

jede dualistische Weltanschauung ab und postulierte die Entstehung der

ersten Organismen aus anorganischer Materie. In die Zeit 1872 fällt die

Formulierung des Biogenetischen Grundgesetzes, wonach die

Individualentwicklung eine kurze Rekapitulation der Stammesentwicklung

darstellt. Schon zu Lebzeiten erntete er für seine Thesen Kritik;

besonders polemisch waren die Auseinandersetzungen über die Entwicklung

des Menschen aus affenähnlichen Vorstufen. Haeckel antwortete:

"Interessant und lehrreich ist dabei nur der Umstand, dass besonders

diejenigen Menschen über die Entdeckung der natürlichen Entwicklung des

Menschengeschlechts aus echten Affen am meisten empört sind und in den

heftigsten Zorn geraten, welche offenbar hinsichtlich ihrer

intellektuellen Ausbildung und cerebralen Differenzierung sich bisher

noch am wenigsten von den gemeinsamen tertiären Stammeltern entfernt

haben."

1867 ging Haeckel eine zweite Ehe mit Agnes Huschke, der jüngsten Tochter des Jenaer Anatom Emil Huschke, ein.

Ernst Haeckel mit seiner zweiten Frau Agnes Huschke und den Kindern Walter und Elisabeth (1874)

In den ersten Ehejahren folgte ihm Agnes mit Begeisterung in

allen Situationen, später erwies sich die Verbindung als problematisch.

Agnes litt unter den oft monatelangen Trennungen während Haeckels

zahlreicher Reisen ebenso wie unter den zunehmend wissenschaftlichen und

weltanschaulichen Kämpfen, in die ihr Mann verstrickt war. Vor allem

die Anwendung der Evolutionstheorie auf die Stammesgeschichte des

Menschen stieß nicht nur in kirchlichen Kreisen auf erheblichen

Widerstand. Im Mittelalter hätte ihn sein Buch "Anthropogenie"

vermutlich vor die Inquisition gebracht. Mit dem hochverehrten Lehrer

Rudolf Virchow entspann sich eine Kontroverse, die in erbitterter

Gegnerschaft endete. Vor allem als Haeckel öffentlich forderte, dass die

Evolutionstheorie in den Schulen gelehrt werden müsse, unterstellte

Virchow ihr staatsgefährdende Tendenzen und boykottierte somit ein neues

Unterrichtsgesetz. Überzeugt von der Wahrheit seiner Ansichten kämpfte

Haeckel mit allen Mitteln für die Anerkennung und Popularisierung der

Evolutionstheorie. Sein vielzitierter Kampfruf war: "Impavidi

progrediamur" (Unerschrocken lasst uns vorwärts schreiten).

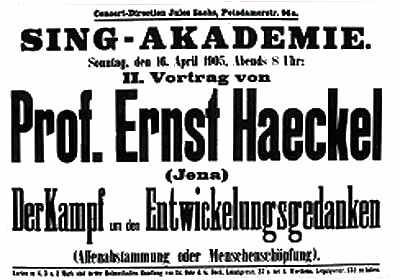

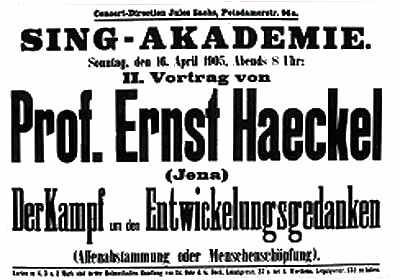

Vortragsreisen durch 13 Städte bis Triest riefen zwar die Zustimmung

breiter Bevölkerungsschichten hervor, jedoch auch den erbitterten

Widerstand der Kirche. Darwins und Haeckels Schriften wurden in höheren

Schulen verboten, 1882 wurde dann in Preußen der biologische Unterricht

in der Oberstufe der Gymnasien abgeschafft.

Während der aufreibenden Kämpfe um den Entwicklungsgedanken ließ Haeckel

aber seine wissenschaftlichen Arbeiten nicht ruhen. 1872 - 1876 wurde

auf der sog. Challenger-Expedition (von der Royal Society durchgeführt)

an 354 verschiedenen Stellen in den Weltmeeren die Tiefseefauna

untersucht. Haeckels Auswertung des Challenger-Materials dauerte zwölf

Jahre und beanspruchte ihn stark. In dieser Zeit unternahm er noch 16

ausgedehnte Reisen, u.a. in die Tropen und in den Vorderen Orient. Seine

Eindrücke und Erlebnisse gab er in den "Indischen Reisebriefen" wieder

oder stellte sie künstlerisch dar, so etwa in 50 Aquarellen von der

Orientreise. Mit dem Abschluss der Challenger-Monographien widmete sich

Haeckel verstärkt der Popularisierung des Evolutionsgedankens und dem

Ausbau des Monismus. 1892 opponierte Haeckel in einer Reihe von

Aufsätzen gegen das reaktionäre Volksschulgesetz. Er forderte einen

stärker naturwissenschaftlich orientierten Unterricht und eine

Bevorzugung der neueren Sprachen gegenüber den klassischen, weiterhin

angemessenen Kunstunterricht und mehr sportliche Betätigung. In seinem

berühmten Buch "Die Welträtsel (1899)" versuchte er seine monistische

Philosophie zu veranschaulichen. Das Buch wurde Haeckels größter Erfolg.

Es wurde in über 400000 Exemplaren aufgelegt und in mehr als 30

Sprachen übersetzt. ( 1903 erschien noch eine billige Volksausgabe) Der

antiklerikale Charakter des Buches rief einen Sturm der Entrüstung

hervor, zumal Haeckel immer wieder die Trennung von Staat und Kirche

forderte. Ein Abgeordneter des preußischen Herrenhauses warnte

eindringlich vor dem "unheilvollen Einfluss, welchen die ‚Welträtsel'

besonders auf Primaner, Volksschullehrer und höhere Töchter ausübe". Als

Antwort darauf begann Haeckel eine Vortragsreihe.

Die kirchlichen Kreise antworteten mit aller Schärfe und

Haeckel bemerkte dazu: "Die Flut von Beschimpfungen und Verleumdungen

aller Art, welche die 'frommen Blätter'- voran der lutherische

Reichsbote und die römische Germania- über mich ergossen, überstieg

alles bisher dagewesene."

Um die gesellschaftliche Reaktion zu begreifen, müssen wir uns näher mit

dem Forschungsgebiet Haeckels befassen. Was können wir nun zunächst

über den Naturwissenschaftler Haeckel sagen?

Der Naturwissenschaftler Haeckel

Die Selektionstheorie

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Im Sommer 1860, als Haeckel an seiner Radiolarienmonografie

arbeitete, wurde er auf das Werk von Charles Darwin (1809-1882) "Über

die Entstehung der Arten durch natürliche Zuchtwahl" aufmerksam. Sofort

bekannte er sich zu dieser neuen Theorie, die das Weltbild des Menschen

völlig umwälzte. Darwins Theorie entthronte den Menschen als Krone der

Schöpfung. Sein fester Glaube an die Unveränderlichkeit der Arten war

nach einer fünfjährigen Weltreise erschüttert worden und er schrieb

1844:

"Endlich kamen Lichtstrahlen, und ich bin beinahe überzeugt, dass die

Spezies nicht unveränderlich sind. Mir ist, als gestände ich einen Mord

ein. Der Himmel bewahre mich vor Lamarckschem Unsinn einer 'Neigung zum

Fortschritt', der Anpassung in Folge des langsam wirkenden Willens der

Tiere.." (Darwin: Die Entstehung der Arten).

Dabei war es das Verdienst des französischen Biologen Jean Baptiste

Lamarck (1744 -1829), den Entwicklungsgedanken, der seit dem 18.

Jahrhundert zunehmend an Bedeutung gewann, auszuformuliert zu haben. Das

erste Gesetz Lamarcks lautet: "Organe ändern sich durch den Gebrauch

bzw. Nichtgebrauch". Im zweiten Gesetz folgerte Lamarck, dass diese

Eigenschaften vererbbar seien. Ferner nahm Lamarck als Ursache der

Höherentwicklung einen Vervollkommnungstrieb an.

Wie steht nun Haeckel zu Lamarck? Haeckel hob immer wieder neben Lorenz

Oken und Wolfgang Goethe Lamarck als Vorläufer Darwins hervor. Er hielt

auch die Vererbung erworbener Eigenschaften für weitaus bedeutungsvoller

als Darwin und entwickelte dazu eine eigene fragwürdige Theorie. Sein

ultimatives Vorgehen, sein Desinteresse an den Veröffentlichungen

Gregor Mendels, haben nicht dazu beigetragen, die wichtige Grundfrage

der Entwicklung und Vererbung sachlich zu klären. Eigene

Vererbungsexperimente, wie sie z. B. Darwin an Tauben und Mendel an

Erbsen durchgeführt haben, unternahm Haeckel nicht.

Wie lautet nun die Darwinsche Selektionstheorie?

Darwin ging von folgenden Tatsachen aus:

1. Alle Arten sind veränderlich. Es spielen jedoch nur die vererbbaren Variationen eine Rolle.

2. Alle Arten erzeugen weitaus mehr Nachkommen als schließlich überleben oder sich fortpflanzen.

Darwin folgert daraus:

Es findet eine natürliche Auslese, die Selektion, statt. Dieser "Kampf

ums Dasein" äußert sich so, dass diejenigen Nachkommen, die etwas besser

angepasst sind als ihre Artgenossen, nicht nur die größten

Überlebenschancen, sondern auch die größten Fortpflanzungschancen haben.

Dadurch werden die günstigeren Merkmale - sofern sie eine erbliche Basis

haben - über ihre Träger bevorzugt an die nächste Generation

weitergegeben. So findet eine schrittweise Änderung in jeder Generation

statt.

Jede der aufeinander folgenden Veränderungen ist gegenüber ihrem

Vorgänger einfach. Betrachtet man aber das komplexe Endprodukt und

vergleicht es mit dem ursprünglichen Produkt, so wird die schöpferische

Seite der Selektion deutlich. Sie ist nämlich keine rein negative Kraft,

die nur Schwächliche ausrottet, sondern wirkt dynamisch in dem Sinne,

dass immer besser angepasste Individuen, schließlich neue Arten

entstehen. Und dies war das Revolutionäre, denn dass neue Rassen

innerhalb einer Art entstehen können, war aus der Züchtung hinlänglich

bekannt.

War Haeckel nun lediglich ein deutscher Darwin?

Er war Darwin freundschaftlich verbunden, wechselte Briefe mit ihm und

besuchte ihn mehrmals in England. Darwin, Zeit seines Lebens mit

äußerster Disziplin gegen Krankheiten ankämpfend, äußerte sich einmal

bewundernd gegenüber Haeckel:

"Ich glaube, dass Sie an einem Tag so viel arbeiten wie ich in einer

Woche." Des öfteren ermahnte er ihn aber auch zu mehr öffentlicher

Zurückhaltung.

Haeckel hat Darwins Theorie nicht nur entschieden verteidigt, sondern auch weiterentwickelt.

Abstammungs- und Verwandtschaftsverhältnisse wurden lange Zeit

ausschließlich aufgrund fossiler Funde rekonstruiert. Haeckel befasste

sich nun intensiv mit einer Methode, mit der er meinte, nicht mehr

vollständig auf das lückenhafte paläontologische Material angewiesen zu

sein. Er wandte die von ihm aufgestellte Biogenetische Regel an.

Die Biogenetische Regel oder "Durchlaufen wir in unserer Embryonalentwicklung ein Fischstadium?

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Bereits 1842 hatte Darwin in einem Entwurf und in seinem Werk

"Entstehung der Arten" den Zusammenhang zwischen Individualentwicklung

und Stammesentwicklung dargestellt. Er hat die Bedeutung der

embryologischen Forschungen für die Erkenntnis der Evolution der

ausgestorbenen Vorfahren rezenter Tiere hoch eingeschätzt, betonte aber

auch, dass Unähnlichkeit in der Embryonalentwicklung noch keinen Beweis

für eine verschiedene Abstammung liefert. Ausführliche vergleichende

Untersuchungen der Embryonalstadien verschiedener Wirbeltiere

(einschließlich des Menschen) sind aber das Verdienst Haeckels und

führten zur Formulierung der Haeckelschen oder 'Biogenetischen

Grundregel': "Die Ontogenese ( = Individual-Entwicklung) ist die

kurze und schnelle Wiederholung der Phylogenese ( = Stammesentwicklung)".

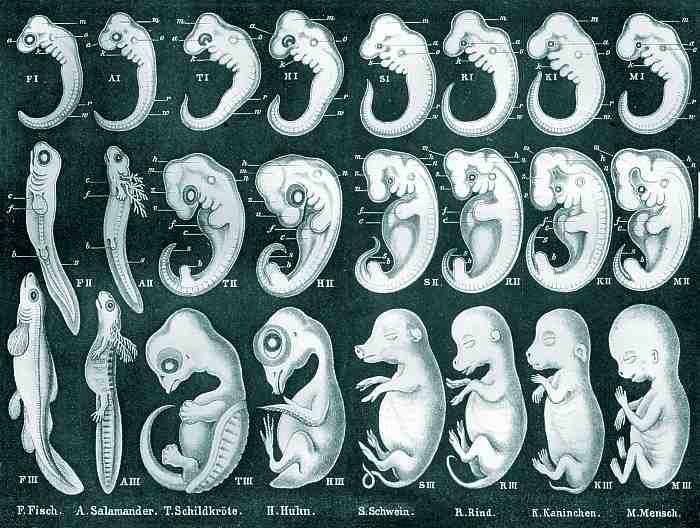

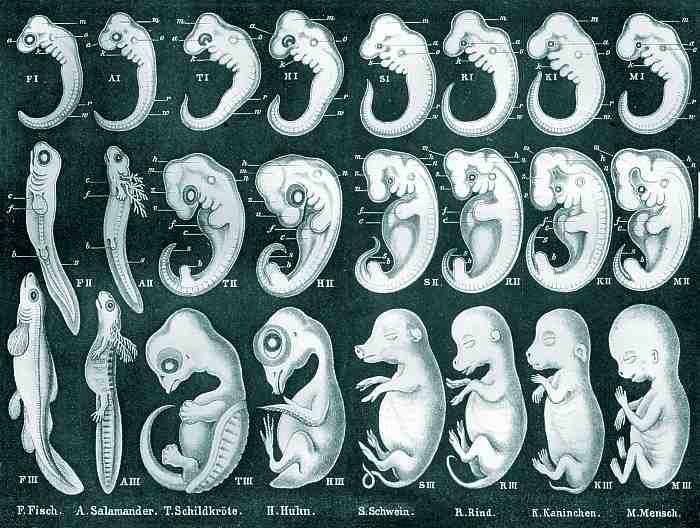

Säugetierembryonen

Es werden also während der kurzen und schnellen

Keimesentwicklung wichtige Stadien wiederholt, die die Ahnenformen im

Laufe der langandauernden Stammesentwicklung durchlaufen haben. Wie

schon Darwin wies Haeckel auf mögliche Störungen in der Ontogenese und

auf Neuentwicklungen hin. Auch die Embryonalstadien unterliegen der

Evolution, doch ist diese Veränderung weitaus weniger spektakulär. Man

muss zur Kenntnis nehmen, dass während der Ontogenese nicht Ahnenformen,

sondern ursprüngliche Organisationsformen, nicht fertige Organe,

sondern deren Anlagen wiederholt werden. So konnte die moderne Genetik

zeigen, dass die Steuerung der Embryonalentwicklung durch die in der

befruchteten Eizelle vollständig enthaltenen Informationen erfolgt. Auch

haben Forscher des Instituts für Genetik in Köln vor wenigen Jahren die

aufregende Tatsache vorgestellt, dass so höchst unterschiedliche

Lebewesen wie eine Fliege, ein Frosch, eine Maus und ein Mensch bei

ihrer Embryonalentwicklung verblüffend ähnliche Steuerungsmechanismen

aufweisen. So hat Haeckels Rekapitulationsthese, obwohl mit

Beobachtungsdaten unbeweisbar, zahlreiche Entdeckungen und Erkenntnisse

in der Embryonalentwicklung provoziert und nimmt nicht nur

wissenschaftshistorisch einen wichtigen Stellenwert in der

Evolutionsforschung ein.

Leben aus toter Materie?

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Haeckel hat es gewagt, auch das Problem vom Ursprung des

Lebens anzugehen. In gewisser Weise hat er heutige Erkenntnisse

vorweggenommen und Darwins Theorie in entscheidender Weise erweitert.

Haeckel bezeichnete als den größten Mangel an Darwins Theorie, dass

jener für die Entstehung des ersten Organismus einen Schöpfungsakt

annimmt. Er schreibt dazu: "Die moderne Entwicklungslehre hat uns aber

überzeugt, dass eine solche 'Schöpfung' niemals stattgefunden hat, dass

das Universum seit Ewigkeit besteht und dass das Substanzgesetz alles

beherrscht.... Die Vorstellung, dass der 'persönliche Gott' als

denkendes immaterielles Wesen die Welt auf einmal aus nichts erschaffen

hat, ist durchaus unvernünftig und im Grunde nichtssagend." (Aus:

Haeckel: Die Lebenswunder, Nachdruck Jena 1904, S. 47).

Haeckel erklärt, dass das Leben von selbst aus anorganischer Substanz,

aus toter Materie entstanden sei. So wie anorganische Kristalle sich in

der Salzlösung bilden und wachsen, sollen in einem Prozess der

sogenannten 'Selbstzeugung' (Autogenie) einfache Eiweißklümpchen

entstanden sein, denen er Lebensqualitäten zuschrieb, wenn sie sich

ernähren, also Stoffwechsel betreiben, wachsen und dann schließlich in

Teilstücke zerfallen ( = Fortpflanzung). Aus solchen Urgebilden, die er

'Moneren' (monos, griech. = einzeln) nannte, sollten sich dann im Laufe

von Jahrtausenden mehrzellige Organismen und schließlich das gesamte

Organismenreich entwickelt haben. Die Hypothese Haeckels der Autogenie

konnte bis heute experimentell nicht bewiesen werden, die Entstehung

eines 'Protobionten' aus anorganischer Materie ist noch nicht gelungen.

Dennoch konnte Haeckel in einigen wesentlichen Punkten bestätigt werden.

1932 hat MILLER in seinem berühmten Versuch in einem Glaskolben die

Bedingungen der Atmosphäre auf der Früherde nachvollzogen, indem er

Gasmischungen aus Methan, Ammoniak, Wasserdampf und Wasserstoff

elektrischen Entladungen aussetzte. Die Ergebnisse dieser Experimente

waren aufregend. Organische Moleküle, wie man sie nur in lebenden

Systemen findet, setzten sich in diesem Kolben spontan zusammen. So

konnte man organische Säuren und Harnstoff, aber auch mehrere

'biotische' Aminosäuren (Bausteine der Eiweißstoffe) nachweisen. Die bei

diesen Reaktionen wirksamen chemischen Kräfte ergeben nicht etwa ein

"Chaos" aller möglichen Verbindungen, sondern es entstehen bevorzugt

ganz bestimmte Stoffe, die nur in lebenden Systemen vorkommen. Bereits

vor 20 Jahren sind Experimente gelungen, bei denen Bakteriengeißeln,

hochorganisierte Strukturen, ja sogar Viren, sich aus ihren

"Teilmolekülen" selbst zusammenbauen. "Selfassembly" erster lebender

Urzellen erscheint zunehmend als Möglichkeit. Sind aber erst einmal

Informationsträger (Erbsubstanz) und Funktionsträger (Eiweiße, die als

Biokatalysatoren wirken) zusammengetreten, ist nach EIGEN ein so

genannter 'Hypercyclus' entstanden, der ungeheuer lebendig ist und sich

in einem 'Selbstbeschleunigungsprozess' schnell vermehrt.

Die Herkunft des Menschen

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

DARWIN hat in seinem Werk "Über die Entstehung der Arten" zur

Evolution des Menschen sehr vorsichtig bemerkt: "Licht wird auf den

Ursprung des Menschen und seine Geschichte fallen" . Haeckel ging hier

weiter. Mutig behandelte er in seinen Vorlesungen die Abstammung des

Menschen von affenähnlichen Ahnen. So schreibt er: "Unsere monistische

Anthropologie ist zu der klaren Erkenntnis gelangt, dass der Mensch nur

ein winziges Teilchen dieses universalen Ganzen ist, ein plazentales

Säugetier, das erst in späterer Tertiärzeit sich aus einem Zweige der

Primatenordnung entwickelt hat" (Aus: Haeckel: Die Lebenswunder,

Nachdruck Jena 1904, S. 291).

Nun gab auch Darwin seine anfängliche Zurückhaltung auf und

veröffentlichte 1871 seine Schrift "Die Abstammung des Menschen und die

geschlechtliche Zuchtwahl". 1874 folgte Haeckels umfassende Ergänzung zu

diesem Problem: "Die Anthropogenie oder Entwicklungsgeschichte des

Menschen." Der "Systematische Stammbaum des Menschen" demonstriert

deutlich Haeckels Auffassungen über die Ahnenstufen des Menschen.

An der Wurzel einer alten knorrigen Eiche vermitteln die strukturlosen

Moneren den Übergang zwischen anorganischen und organischen

Naturkörpern. Die weiteren Übergangsformen der menschlichen Entwicklung

erschloss Haeckel nach dem "Biogenetischen Grundgesetz". Dabei hob

Haeckel immer wieder hervor, dass der Mensch nicht von heute noch

lebenden Menschenaffen, sondern von längst ausgestorbenen Formen, wie

Dryopithecus fontani oder Pliopithecus abzuleiten sei. Als

hypothetisches Zwischenglied hatte er die Gattung Pithecanthropus

angenommen.

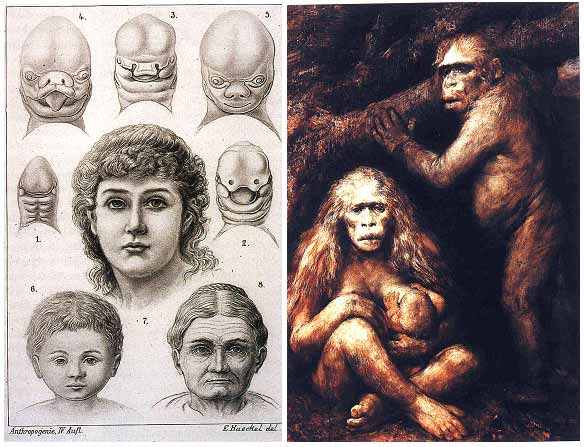

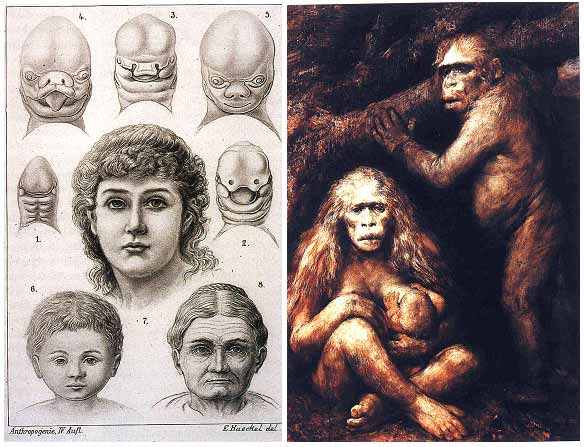

Entwicklung des Gesichts und Pithecanthrophus alatus (Ölgemälde von Prof. Max, Geschenk an Haeckel zum 60. Geburtstag)

Der holländische Arzt Eugen Dubois fand 1891 in Mitteljava

ein Schädeldach und einen Oberschenkel einer menschenähnlichen

Übergangsform, die er als das von Haeckel postulierte Zwischenglied

ansah. Wie wir heute wissen, gehören die Pithecanthropinen der Homo

erectus Gruppe an. Auch Haeckels Vorstellung von Asien als Wiege der

Menschheit wurde schon sehr früh falsifiziert. Nichtsdestotrotz hat

Haeckel die Darwinsche Evolutionstheorie folgerichtig auf die

Abstammungsgeschichte des Menschen übertragen. Und die Entschlüsselung

des genetischen Code hat gezeigt, dass alle Lebewesen, so verschieden

sie auch zu sein scheinen, auf ihrer molekularen Grundlage erstaunlich

einheitlich sind.

Der Philosoph Haeckel

Der Monismus

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Bereits in der Generellen Morphologie der Organismen

formulierte Haeckel als philosophische Grundlage seiner Auffassungen im

Anschluss an August Schleicher und unter Berufung auf Goethe seinen

schon erwähnten MONISMUS, eine naturwissenschaftlich- materialistische

Philosophie, wonach keine Materie ohne Geist und kein Geist ohne Materie

existiere, sondern "EINS BEIDES zugleich sei" und Gott identisch mit

dem allgemeinen Kausalgesetz der Natur selbst sei. Die traditionelle

Schulphilosophie dieser Zeit entwickelte ihre Theorien zum Teil bewusst

in Antithese zur Wissenschaft, wodurch Haeckel und andere an einer

naturwissenschaftlichen Begründung der Philosophie interessiert waren.

Haeckel sah als oberstes allumfassendes Naturgesetz das Substanzgesetz

als untrennbare Einheit des Gesetzes von der Erhaltung des Stoffes

(Lavoisier 1789) und des Gesetzes von der Erhaltung der Kraft (Robert

Meyer 1842) an. Unter Rückgriff auf den Substanzbegriff Spinozas ordnete

er dieser Universalsubstanz zwei Attribute zu: Materie als

raumerfüllenden Stoff und Energie als bewegende Kraft, später als dritte

Eigenschaft noch das Psychom (Empfindung). Diese Universalsubstanz

verkörpert seiner Auffassung nach gleichzeitig die Vereinigung der

"GOTT-NATUR".

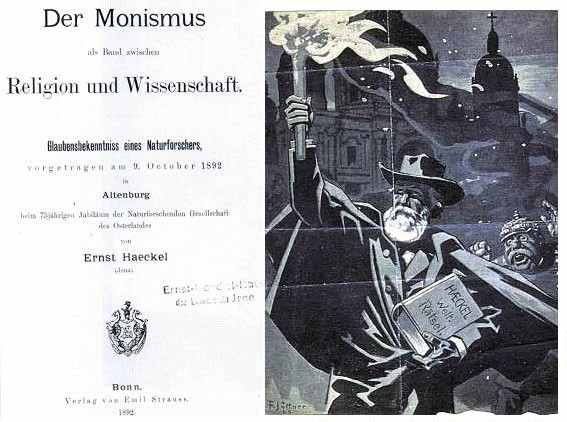

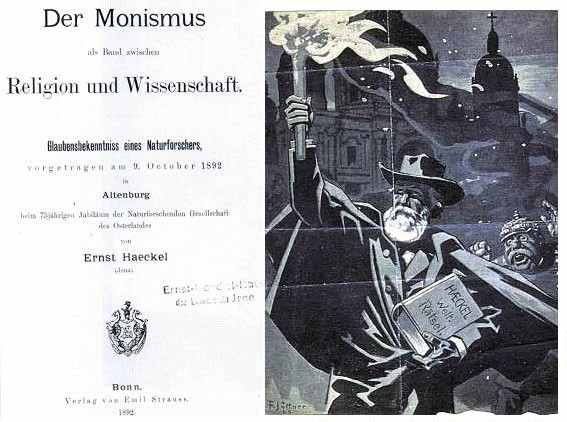

Titelblatt 1892 und Ernst Haeckel als Aufklärer (Lustige Blätter 1900)

Was unterscheidet aber nun den HAECKELSCHEN MONISMUS und

einen MATERIALISMUS?

Haeckel differenziert nicht zwischen belebter und unbelebter Sphäre der

Natur, sondern nach Haeckel ist alles Materielle belebt. Das Materielle

hat selbst eine geistig psychische Dimension. Seele ist dabei eine

Eigenheit des Materiellen, eine zusätzlich im eigentlichen Materialismus

nicht beachtete Dimension der Materie. Insofern formiert sich in seinem

Bild der Welt dann auch faktisch ein Dualismus, in dem den Substanzen

immer noch zu ihrer Materialität eine Beseeltheit zukommt. Da diese aber

notwendige Eigenheit der Materie sei, sei die Konsequenz eben kein

Dualismus, sondern Monismus. Dass all dies auf Einzellerbasis möglich

sei, führt zu Begriffen wie "Zellgedächtnis" (Mneme), zu

"Kristallseelen". Sein Materialismus ist einer der durchgeistigten

Materie und eines Geistes, den es nur auf materieller Grundlage geben

kann, seine Philosophie entzaubert nicht die Welt des Wunderbaren, GOTT

ist identisch mit dem allgemeinen Naturgesetz und der Natur selbst.

Haeckel ist auch in seinen philosophischen Anschauungen ein Kind seiner

Zeit, denn die grundlegenden Entdeckungen und gewaltigen Fortschritte

der Naturwissenschaften im 19. Jahrhundert führten zu einer weitgehend

natürlichen und kausalen Erklärung der Lebensprozesse. Erwähnt seien

hier die Entdeckung der elektro-magnetischen Induktion durch Faraday

1831, der Energieerhaltungssatz von Joule und Helmholtz, das

Periodensystem der Elemente, die Ionenlehre von Svante Arrhenius (1886),

die Entdeckung der Röntgenstrahlen (1895) und der Radioaktivität,

schließlich die Quantentheorie von Max Planck (1900) bis hin zur

Relativitätstheorie. Zusammen mit den schon dargelegten Umwälzungen im

Bereich der Biologie ergab sich auch in weltanschaulicher Hinsicht eine

Revolution, eine Kampfansage an idealistische und insbesondere religiöse

Auffassungen. So wurde 1881 der "Deutsche Freidenkerbund" gegründet,

1892 als Reaktion auf den Schulgesetzentwurf von Zedlitz-Trütschler, der

die gesamte Volksbildung unter kirchlichen Einfluss stellen sollte, die

"Deutsche Gesellschaft für ethische Kultur". Großen Aufschwung nahmen

auch die Freireligiösen Gemeinden. In diesem Spannungsfeld freigeistiger

Reformbestrebungen ist auch die Gründung des "Deutschen

Monistenbundes" (1906) zu sehen. Haeckel hatte bereits 1904 auf dem

Internationalen Freidenker-Kongress in Rom versucht, eine internationale

Institutionalisierung seiner monistischen Weltanschauung zu erreichen.

Er hatte 30 Thesen zur Organisation des Monismus formuliert, wobei 20

sich auf den theoretischen und 10 auf den praktischen Monismus beziehen.

Unter theoretischem Monismus verstand er eine "reine Weltanschauung auf

Grund der Erfahrung, der reinen Vernunft und der Wissenschaft". Diese

basiert auf der Evolutionstheorie und geht von der Einheit der Natur und

des Kosmos aus und lehnt jede göttliche Offenbarung ab. Er postuliert

die Entstehung des Lebens aus anorganischem Material und bezieht den

Menschen als Nachfahren affenähnlicher Vorfahren in die Evolution ein.

Als praktischen Monismus betrachtete er eine vernünftige Lebensführung

auf der Basis des theoretischen Monismus. Wahrheit, Tugend und

Schönheit, eine aus den sozialen Instinkten der höheren Tiere abgeleitet

Ethik, Trennung von Staat und Kirche, Trennung von Schule und Kirche,

Ersetzen des Religionsunterrichts durch vergleichende

Religionsgeschichte, monistische Erziehung durch Training von Körper und

Geist. Nach jahrelangen Bemühungen, eine zentrale Organisation zu

gründen, fand endlich am 11. Januar 1906 in Jena die

Gründungsversammlung statt. Ein Jahr später hatte der Monistenbund ca.

2500 Mitglieder. Als Gegenorganisation wurde der evangelische Keplerbund

gegründet. Der Erzbischof von München-Freising brandmarkte die

Philosophie des Monismus in einem Hirtenbrief. Dennoch hatte der

Monistenbund weiter regen Zulauf: 1912 waren bereits 7000 Mitglieder

beigetreten.

Mit Ausbruch des Ersten Weltkrieges kam die Arbeit im Monistenbund immer

mehr zum Erliegen. Ab 1933 war der Monistenbund verboten. 1945 wurde er

wieder begründet und unter dem Namen "Freigeistige Aktion- Deutscher

Monistenbund" bis heute mit dem Sitz in Hannover weitergeführt. Er hat

aber lange nicht mehr die Bedeutung wie zu Haeckels Zeiten.

Der Künstler Haeckel

Ernst Haeckels Suche nach dem idealen Symmetriegesetz

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Die Persönlichkeit Ernst Haeckels ist dadurch gekennzeichnet,

dass er eigentlich nie den Künstler vom Gelehrten zu trennen vermochte.

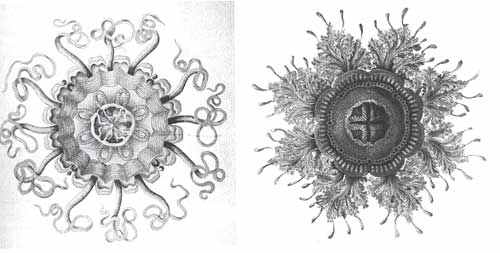

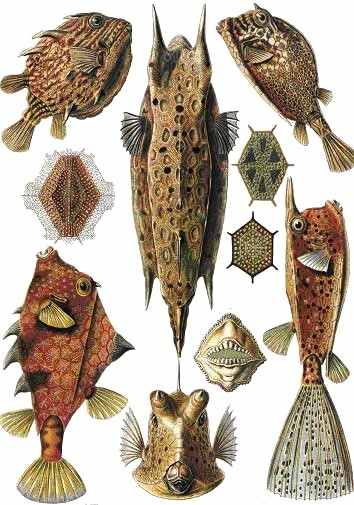

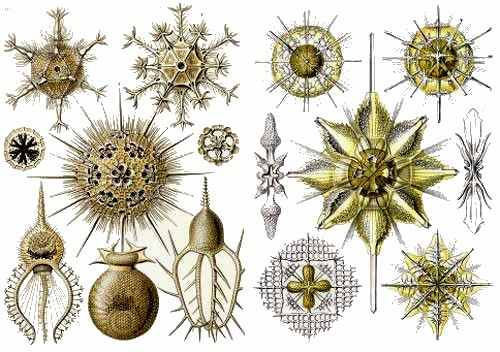

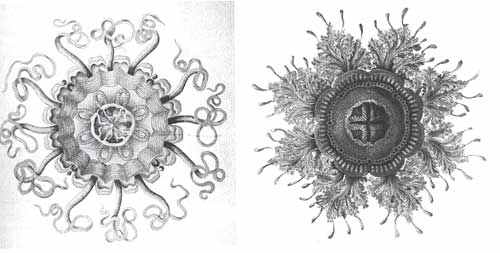

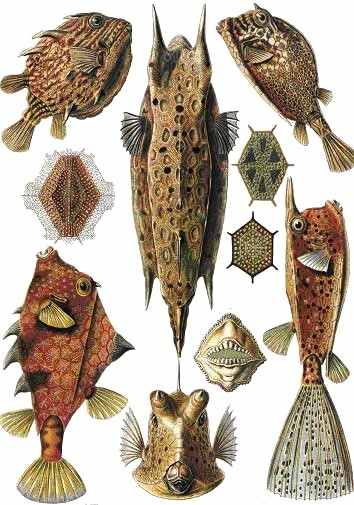

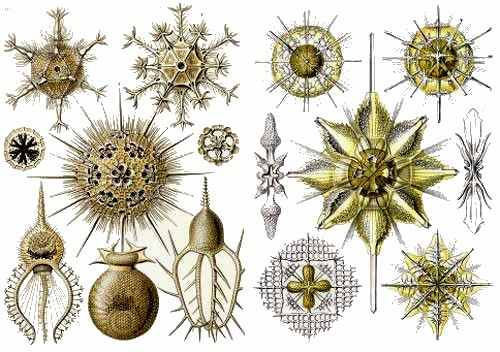

Fische - Staatsquallen Kieselskelette

Es ist daher kein Zufall, dass Haeckel seine

wissenschaftliche Laufbahn als Zoologe mit dem Studium der einzelligen

Radiolarien begann, deren unerschöpfliche Formenvielfalt und deren

außergewöhnliche Schönheit und fast perfekte Symmetrie der

Kieselskelette ihn faszinierten. Jede neuentdeckte Art war für ihn ein

Glücksfang, der ihn "halb unsinnig vor Freude machte". Durch die

intensive Beschäftigung mit den Skelettformen der Radiolarien versuchte

er Gesetzmäßigkeiten für die Gestaltbildung der anorganischen Materie

und der Individuen zu finden. Dabei versuchte er eine organische

Grundformenlehre zu gründen, deren Aufgabe es ist, "die Bestimmung der

idealen Grundform durch Abstraktion aus der realen organischen Form, und

die Erkenntnis der bestimmten Naturgesetze, nach denen die organische

Materie die äußere Gesamtform der organischen Individuen bildet."

Haeckel reduzierte die von ihm betrachteten Organismen auf die ihn

interessierenden Symmetriegrundmuster, und nicht nur bei den

Radiolarien. Bei der Tafel, die Fische zeigen, wird dies besonders

deutlich:

Die Nachricht ist eindeutig: Die Lebensform Fisch wird reduziert auf die

in dieser Tafel einsichtigen Symmetriebezüge. Bei der Suche nach dem

idealen Symmetriegesetz, das durch mathematische Formeln zu beschreiben

ist, das Zurückführen auf Grundformen, zeigt sich die Nähe zu Goethe:

"Nach ewigen, ehernen, großen Gesetzen müssen wir alle unseres Daseins

Kreise vollenden." Haeckel unterschied in seinem System zwei große

Hauptgruppen: Axenlose (unregelmäßig gebaute) und Axenfeste (symmetrisch

gebaute Formen). Als Ursache für die Formgestaltung sah er zwei

formbildende Kräfte an: einen inneren Bildungstrieb (vis plastica

interna), gleichbedeutend mit Erblichkeit und einen äußeren

Bildungstrieb (vis plastica externa), gleichbedeutend mit Variabilität.

Die Wechselwirkung dieser beiden formbildenden Kräfte leitete er

offenbar aus der Goetheschen Metamorphosenlehre ab und setzte den

inneren Bildungstrieb mit dem Urbild, dem Typus, gleich. Prinzipiell

vertrat Haeckel die Ansicht, dass die Ursachen der Formbildung für die

anorganische und organische Form die gleichen seien, die Annahme bewusst

wirkender Zweckursachen somit unnötig sei.

In der Kunst spielt die Symmetrie als ästhetisches Gestaltungsprinzip

eine große Rolle, in der Natur hat die Entstehung von Symmetrien eine

tiefe, evolutionsbiologische Wurzel. So steht z. B. der

bilateral-symmetrische, aber auch der radiär-symmetrische Bau von

Organismen in Zusammenhang mit der Fortbewegung. Aber auch die sexuelle

Selektion begünstigt Symmetrien, man denke nur an die Schönheit von

Gesichtern. Asymmetrien weisen auf Störungen der homöostatischen

Entwicklung hin, symmetrische Individuen besitzen eine höhere

reproduktive Fitness. Doch nicht nur das symmetrische Bauprinzip in der

Natur, sondern auch in der Technik, steht in engem Zusammenhang mit dem

Funktionieren. Wir sprechen von Schönheit der Funktion, nicht von

Schönheit als Funktion.

Der Künstler Haeckel zeigt sich auch in der ästhetischen Betrachtung der Natur.

Ästhetische Naturbetrachtung

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Capri -

Eine ästhetische Naturbetrachtung strebte bereits Alexander

von Humboldt (1769-1859) mit seinen "Ansichten der Natur" an. Die

Anregungen Humboldts und des Botanikers Schleiden, nicht die

Einzelformen, sondern das Ganze eines Naturgemäldes zu erfassen, nahm

Haeckel schon als Gymnasiast auf und diskutierte beispielsweise in einem

Schulaufsatz den "Charakter der norddeutschen Landschaft". In seinen

späteren Skizzen und Aquarellen versuchte er stets die Physiognomik der

Landschaften zu erfassen. Er habe "in jedem Landschaftsbilde einen

Charakter - Ausdruck unseres Planeten - erblickt und seine wesentlichen

Züge in seinen Skizzen wiederzugeben versucht". Haeckel schuf während

seiner über 90 großen Reisen an die 1200 Landschaftsaquarelle,

zahlreiche Skizzen und einige Ölbilder, in denen er stets die Natur in

ihrer Gesamtheit, als ökologische Einheit festzuhalten versuchte. Dabei

betrachtete er sich nicht als vollendeten Künstler: "Ich bin kein

vollendeter Künstler, sondern nur ein enthusiastischer Dilettant.".

Er wollte lediglich mit seinen Bildern die sinnlichen Eindrücke der

Natur einfangen. Naturbetrachtung und Landschaftsmalerei vermitteln

seiner Meinung nach nicht nur Naturgenuss, sondern veredeln und

vervollkommnen auch den Menschen. Entsprechend seiner Vorstellung von

einer Allbeseeltheit der Natur spricht Haeckel von einer Plasmaseele und

er postuliert einen dem Plasma innewohnenden, unbewusst wirkenden

Kunsttrieb.

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

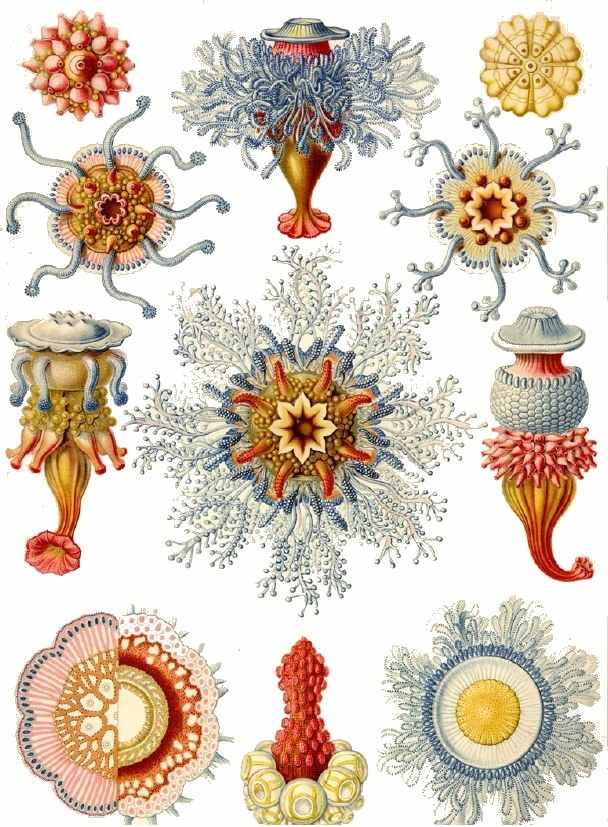

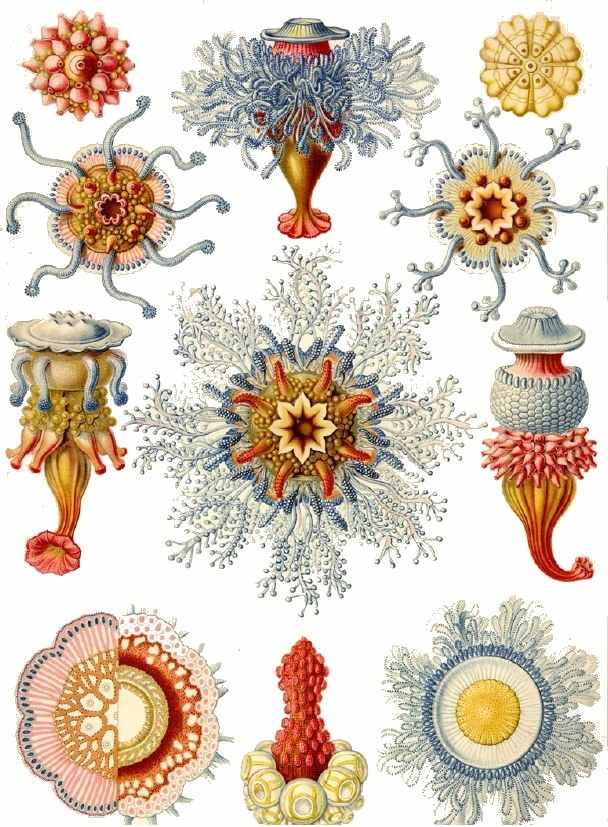

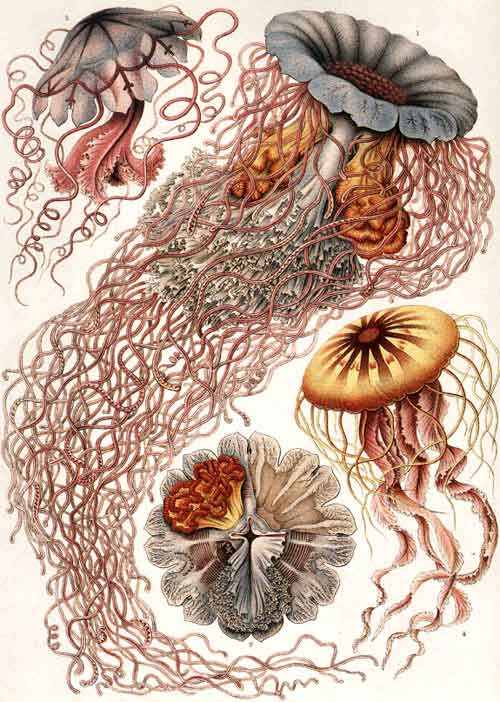

Das eindrucksvollste Dokument seiner ästhetischen

Naturbetrachtung bildet der 100 Tafeln umfassende Bildband "Kunstformen

der Natur" (1899-1904) mit naturgetreuen Abbildungen überwiegend

wirbelloser mariner Organismen, aber auch mit einigen Darstellungen

höherer Tiere und Pflanzen. Das Buch war das Schmuckstück eines jeden

bürgerlichen Haushaltes. Trotz des populärwissenschaftlichen Charakters

enthält es eine Fülle von Erstbeschreibungen. Eine der schönsten, immer

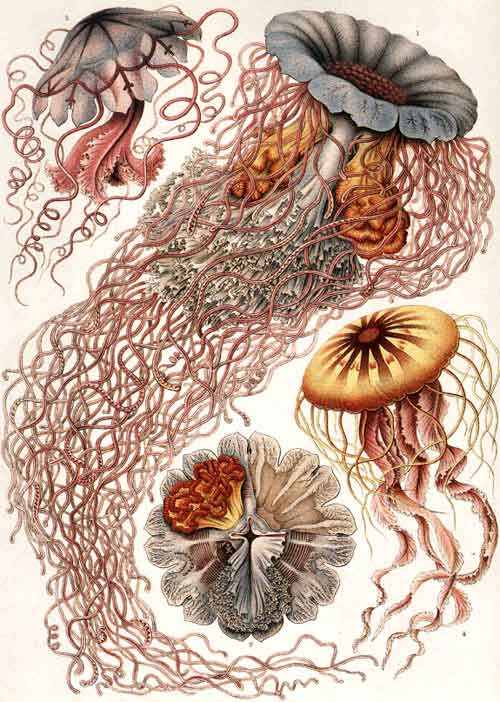

wieder reproduzierten Formen ist die Meduse Annasethe, eine

südamerikanische Form.

Die Meduse Annasethe Jede Tafel hat zudem eine exemplarische Funktion. Zunächst

erscheinen die bunten Tafeln dem Laien fremdartig. Die netzartigen

Gefüge der Radiolarien wirken vertraut, doch es überrascht, sie in der

Natur zu finden. Haeckel interessieren nicht die existierenden

Lebewesen, sondern die Formeigenschaften, die aber nur dann sichtbar

werden, wenn man die gallertigen, schleimartigen Zellkörper, die ohnehin

bei der Präparation zerstört werden, weglässt und nur die Skelette der

Tiere zeichnet, die die organische Stereometrie (eine Botschaft)

deutlich machen.

In dem Werk werden die Naturformen ganz unvermittelt zu Kunstformen

transformiert, wobei Haeckel ausdrücklich darauf hinweist, dass hier

alle dargestellten Kunstformen in Wahrheit reale Naturformen seien und

von jeder Idealisierung und Stilisierung abgesehen wurde.

Was ist die Ursache für das Schönheitsempfinden? Haeckel als Wegbereiter der Neuroästhetik

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Schon Haeckel suchte nach einer neurobiologischen Erklärung

für das Schönheitsempfinden. So gehört die Wahrnehmung der Schönheit der

Landschaft für ihn " ... durch die physiologischen Funktionen der

Nervenzellen unserer Großhirnrinde, die diese ästhetischen Genüsse

bewirken ... zu den vollkommensten Leistungen des organischen Lebens".

Das Schönheitsempfinden ist also in "ästhetischen Neuronen" oder

"sinnlichen Gehirnzellen" verankert. Aber er wundert sich auch : "Sehr

merkwürdig ist, dass für die Schönheit der Landschaft die absolute

Unregelmäßigkeit , der Mangel von Symmetrie... die erste Voraussetzung

ist." Darauf wusste Haeckel keine Antwort. Schließlich deklariert er

eine aufsteigende Entwicklungsreihe der Schönheit der Naturformen "vom

Einfachen zum Zusammengesetzten", vom Niederen zum Höheren, wobei die

organische Differenziertheit ausschlaggebend ist. Eine Seegurke, ein

unansehnliches Gebilde, erscheint uns primitiver und lange nicht so

schön wie die evolutionär niedriger stehende Staatsqualle (Abb. 22), die

hoch differenziert ist. Das entspricht nach Haeckels Ansicht der

Entwicklung des Schönheitsgefühls des Menschen sowohl ontogenetisch vom

Kind zum Erwachsenen als auch phylogentisch vom "Wilden und Barbaren zum

Kulturkritiker".

Haeckel ist mit seinen Überlegungen zur physiologischen Entstehung von

ästhetischen Empfindungen gewissermaßen ein Wegbereiter der

Neuroästhetik (sie erklärt die ästhetischen Empfindungen auf neuronaler

Basis). Wenn wir als Betrachter die Radiolarien schön finden, hat das

etwas mit der Funktionsweise unseres Wahrnehmungsapparates zu tun.

Unsere Sinnesorgane und unser Zentralnervensystem sind als Ergebnis

einer stammesgeschichtlichen Entwicklung genetisch so programmiert, dass

sie in der Lage sind, Regelmäßigkeiten und damit Ordnung zu erkennen.

Für einen Organismus muss die Welt voraussagbar sein, sonst kann er

nicht in ihr leben. Der Gestaltpsychologe Wolfgang Metzger (1936) sprach

in diesem Zusammenhang von einer "Ordnungsliebe der Sinne". Das ist der

Grund, weshalb wir Kristalle schön finden oder Organismen, seien sie

nun bilateral oder radiärsymmetrisch gebaut.

Ob wir etwas als schön oder hässlich empfinden, beruht unter Anderem

auch auf angeborenen Schemata. Weitere Schemata bilden sich neu über

Lernprozesse individueller und kultureller Erfahrung. Man denke nur an

das von Konrad Lorenz beschriebene Kindchenschema. Da das Gesicht eine

große Bedeutung für die zwischenmenschliche Kommunikation hat, erstaunt

es nicht, dass es bei Affen und Menschen eine eigene Hirnregion gibt,

die dem Gesichtererkennen dient. Ein ästhetisches Vorurteil besonderer

Art stellt die Positivbewertung von Pflanzen dar. Vermutlich spiegelt

sich in ihr eine archaische, ästhetische Prägung wieder. Wo Pflanzen

gedeihen, fanden unsere Vorfahren auch alles, was sie zum Leben

brauchten. In ähnlicher Weise ist uns auch eine archaische ästhetische

Präferenz für einen Landschaftstyp vorgegeben, in dem sich die

Menschwerdung vollzog, nämlich den der Savanne. Die Savannenpräferenz

zeigt sich nach Untersuchungen von E. Synek (1998) hauptsächlich im

vorpubertären Alter. Danach überlagert sich dieser sekundär eine

Vorliebe für den Landschaftstyp, in dem man aufwächst, was man mit

Heimat charakterisiert. Hier handelt es sich um eine prägungsähnliche

Festlegung, deren neuronale Grundlagen mittlerweile bekannt sind.

Wirkungen

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Die von Haeckel gezeichneten Radiolarien, Polypen, Quallen,

Korallen und Algen wurden durch den Jenaer Lithographen Adolf Giltsch

meisterhaft umgesetzt und dienten Kunsthandwerkern, Bildhauern,

Zeichnern und Architekten als Vorlage zu ornamentaler Gestaltung.

Bedeutende Künstler des Jugendstils, der zu dieser Zeit bereits nicht

mehr vom floralen, sondern vom abstrakten Stil Henry van de Veldes

(1863-1957) geprägt war, bedienten sich dieser neuen Formenwelt, um der

Kunst neue Impulse zu verleihen. Die industrielle Revolution brachte es

mit sich, dass die maschinelle Herstellung von Möbeln, Teppichen,

Tapeten und Stoffen zu einer tausendfachen Vervielfältigung der Muster

führte, so dass die herkömmlichen Motive bald erschöpft waren. So

eröffneten auch hier die Haeckel'schen Zeichnungen der marinen Organismen

eine völlig neue Perspektive.

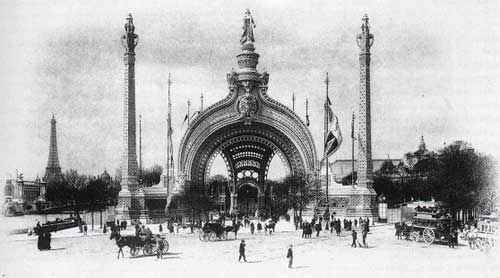

Welchen Einfluss hatte Haeckel nun auf den deutschen Jugendstil?

Der Kunsthandwerker, Bildhauer und Architekt Hermann Obrist (1863-1927)

hatte naturwissenschaftliche und medizinische Studien absolviert und

betätigte sich später als Künstler, der die Haeckelschen Formen für

Skizzen, Zeichnungen, Vasen und Brunnenmodelle benutzte. Der Pariser

Architekt René Binet (1806- 1911) nahm eine Radiolarie als Vorbild für

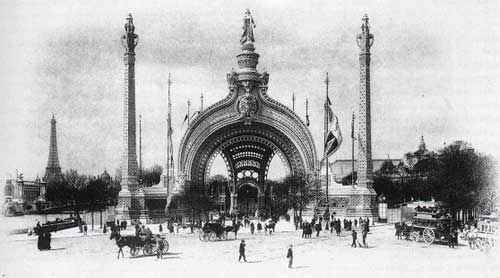

das Monumentaltor zur Pariser Weltausstellung 1900:

Ernst Haeckel selbst ließ sein im italienischen Landhausstil

erbautes Wohnhaus mit Medusenornamenten als Deckengemälde schmücken, von

denen drei noch erhalten geblieben sind.

Auch die Fassade des von ihm 1907 in Jena begründeten

Phyletischen Museums wurde auf seinen Wunsch hin mit Stuckornamenten

stilisierter mariner Tierformen verziert.

Große Freude machte es ihm, als er zur Eröffnung des Oceanographischen

Museums in Monaco 1910 im Vestibül einen Kronleuchter bewundern konnte,

der einer von ihm dargestellten Meduse nachgestaltet wurde.

Auch wenn Haeckels ästhetische Theorie heute längst Geschichte ist, sind

seine Darstellungen der Radiolarien noch immer Gegenstand der

Diskussion. So nimmt die moderne Architektur darauf Bezug, weil gerade

in der Skelettform der Radiolarien größte Stabilität mit geringsten

Mitteln erreicht wird und die Natur hier effiziente Vorbilder für

architektonische Gestaltung liefert.

Kritik

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Einige kritische Anmerkungen möchte ich zu Haeckel als Naturwissenschaftler anfügen.

Dabei möchte ich drei Punkte näher betrachten.

1. Bei der Anwendung des Auslesegedankens führte Haeckels

Unvorsichtigkeit zu bedenklichen Reaktionen. Im Gegensatz zu Darwin, der

einmal in Bezug auf die Entwicklungsstufen schrieb: "Sage nie höher

oder niedriger", glaubte Haeckel die Selektionstheorie auf die

menschliche Gesellschaft übertragen zu können. In diesem Punkt kann er

als Wegbereiter der späteren Sozialdarwinisten angesehen werden, die

erfolgreiche und skrupellose Menschen als angepasst bezeichneten und die

die partielle Abschwächung des Daseinskampfes durch Sozialpolitik,

Bevölkerungskontrolle oder medizinische Versorgung als Verhängnis

ansahen. Dies war sicher jedoch nicht im Sinne Haeckels. Stets wandte er

sich gegen einen "sittlichen Materialismus", im Sinne von Gier nach

materiellen Gütern.

2. Das Biogenetische Grundgesetz, genial und vereinfachend formuliert,

hatte scharfe Reaktionen zur Folge, vor allem, weil sein Umgang mit

Druckstöcken, die die frühesten Embryonalstadien zeigten, etwas zu

großzügig war. So hatte er für drei von ihnen - Hund, Huhn und

Schildkröte- einfach dasselbe Klischee verwendet, da sie in dieser Phase

ohnehin nicht unterscheidbar wären.

3. Weder Darwin noch Haeckel sahen in der natürlichen Zuchtwahl einen

Gegensatz zu Lamarcks "Vererbung erworbener Eigenschaften" beim

Zustandekommen von Anpassungen in der Evolution. Darwin spekulierte

später über Mechanismen eines Informationsrückflusses von den

Körperzellen auf die Keimbahn in seiner "Pangenesis-Theorie", die aber

unbeachtet blieb. Haeckel erklärte Phänomene wie die dunkle Haut der

Schwarzafrikaner mit der ökologischen Gewohnheit, die - sofern lang

genug wirkend - zum erblichen Merkmal einer Art geworden sei. Auch die

Asymmetrien, z. B. der Gehäuseschnecken oder der adulten Schollen,

Ausnahmen im Formenkanon des Lebens, sind für Haeckel die schönsten

Beispiele für die Vererbung erworbener Eigenschaften.

Beruhen also manche von Haeckels Hypothesen und Theorien teilweise auf

falschen Grundannahmen, hatten sie jedoch einen großen heuristischen

Wert und gaben der weiterführenden Forschung wertvolle Impulse.

Würdigung und Weiterführung

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

So schreibt Ernst Mayr, einer der bedeutendsten

Evolutionsbiologen der Gegenwart: "Die Evolution ist keine Theorie,

sondern eine tausendfach belegte Tatsache". Über die Ursachen des

Ablaufs kam es in den vierziger Jahren dieses Jahrhunderts zu einem

Zusammenschluss der wichtigsten biologischen Disziplinen und Positionen,

die zur so genannten "Synthetischen Theorie" der Evolution führten. Sie

basiert auf den Überlegungen Darwins und kann durch das Zusammenwirken

von "Genetischer Variabilität" und "Selektion" beschrieben werden. Die

genetische Variabilität einer Population wird nicht nur von der

Rekombination der elterlichen Erbanlagen und 'zufälligen' Mutationen

bestimmt. Es konnte gezeigt werden (EIGEN 1988), dass Mutanten

keineswegs völlig regellos entstehen, sondern vor allem aus recht häufig

erscheinenden Vorläufern. Es scheint, als ob bereits der gesamte

Mutantenclan von der Selektion bewertet würde. Zudem lieferten uns erst

kürzlich Molekulargenetiker den Beleg von sogenannten 'springenden

Genen', die die genetische Variabilität weiter steigern. Die natürliche

Auslese, die Darwin und Haeckel beschrieben, ist das Ergebnis, nicht der

Vorgang. Heute kann Evolution künstlich im Reagenzglas nachvollzogen

werden! Es lassen sich beispielsweise verschiedene mutierte Formen von

Nucleinsäuren ('Erbmoleküle') erzeugen, auf die man dann einen

Selektionsdruck ausübt. Es reichern sich dann solche Moleküle an, die

dem Milieu besser angepasst sind. Auf diese Weise kann man innerhalb

weniger Tage Nucleinsäuren "züchten, die von einem Verdauungsenzym nicht

angegriffen werden. Die Selektion ist also nicht nur "stabilisierend"

tätig, indem sie Negatives "ausmerzt", sondern sie kann auch konstruktiv

wirksam sein. Komplexität, Schönheit und Leistungsfähigkeit eines

Bauplans sind ebenfalls ihr Ergebnis.

Es ist vor allem das Versagen aller 'Gegentheorien', was die universelle

Annahme der synthetischen Evolutionstheorie gefördert hat.

Auch die moderne Soziobiologie überträgt die Evolutionstheorie auf das menschliche Sozialverhalten.

Ausblick

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Der englische Biologe DAWKINS (1978) bezeichnet in seinem

Buch 'Das egoistische Gen' das Individuum als "eine eigennützige

Maschine, die so programmiert ist, dass sie das tut, was immer für ihre

Gene als Gesamtheit am besten ist". Dawkins zeigt, dass in unserem

Verhalten Antriebe fortwirken, die die Freiheit des menschlichen

Verhaltens erheblich einschränken. Die Fortschritte in der

Molekularbiologie, die zunehmenden Erkenntnisse in den

Naturwissenschaften schaffen Ernüchterung, viele Menschen geraten in

einem Glaubenskonflikt oder fühlen sich zumindest gedemütigt. Der Mensch

ist Teil der Natur, die Naturgesetze sind Teil der Schöpfung. Es gilt,

diese Gesetze zu erforschen, nur so sind wir aktiv am Vollzug der

Schöpfung beteiligt, einer Schöpfung, die noch im Entstehen ist, die

noch nicht abgeschlossen wurde. Die von uns erlebte Wirklichkeit ist nur

Teil einer viel größeren Wirklichkeit, die schrittweise aus ihrer

Verborgenheit hervorkommt. Auch wenn wir Menschen den Naturgesetzen

unterliegen, so sind wir doch als einzige in der Lage, sie zu ergründen

und Verantwortung für den Ablauf der Dinge zu übernehmen. Die

biologische Erkenntnistheorie ist nicht dahingehend zu interpretieren,

als ob die Biologie den gesamten "Erkenntnis-Apparat" bestimmt, der

Mensch also unfrei sein müsste. Und auch DAWKINS schließt sein Buch

versöhnend: " Wir sind als Genmaschinen gebaut und werden als

Memmaschinen (analog zum Gen die Einheit der kulturellen Vererbung)

erzogen, aber wir haben die Macht, uns unseren Schöpfern

entgegenzustellen. Wir allein, einzig und allein wir auf der Erde,

können uns gegen die Tyrannei der egoistischen Replikatoren auflehnen"

(DAWKINS 1978, S. 237).

Lebensabend und Bilanz

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

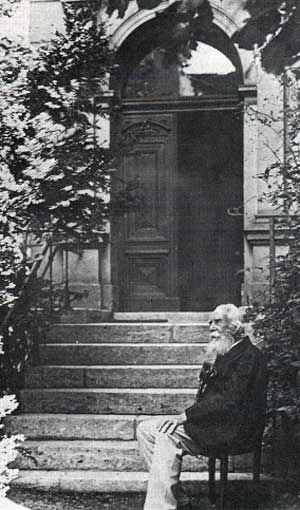

Ernst Haeckel vor seiner Villa Medusa

Wie sieht nun die Bilanz von Haeckels Lebens aus?

1907 erfolgte die offizielle Gründung des Phyletischen Museums, das

Haeckel schon 1879 geplant hatte. Im selben Jahr schied er 75-jährig

offiziell aus dem Lehramt aus.

1915 starb seine Frau Agnes, die in den letzten Lebensjahren wieder

größere Bedeutung für Haeckel gewonnen hatte, so dass er nach ihrem Tod

sehr vereinsamte, zumal seine Kinder nicht in der Nähe wohnten.

1918 erklärte sein Sohn Walter, Kunstmaler in Sonthofen, den Verzicht

auf das elterliche Wohnhaus, die Villa Medusa, die Haeckels Wunsch gemäß

nach seinem Tod als Museum eingerichtet werden sollte.

In den letzten Lebensjahren nahmen seine Körperkräfte immer mehr ab; er

lebte zurückgezogen in seiner Villa, war unablässig mit dem Ordnen

seiner umfangreichen wissenschaftlichen und künstlerischen Sammlung

beschäftigt. Bis zuletzt malte er vom Balkon seines Hauses aus. Am 9.

August 1919 starb Haeckel.

In der Rückschau müssen wir Ernst Haeckel als einen der bekanntesten und

beeindruckendsten, zugleich aber auch umstrittensten

Naturwissenschaftler des 19. Jahrhunderts betrachten, der wie kein

anderer Biologe seiner Zeit über sein Fachgebiet hinaus das Geistesleben

seiner Zeit mitbestimmt hat.

Im August 1999

Dr. Angelika Weiß-Merklein

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Literatur:

Krauße, Erika "Ernst Haeckel", Leipzig 1984

Museum Ernst-Haeckel-Haus der Friedrich-Schiller-Universität Jena

Dawkins, Richard "Das egoistische Gen", Berlin, Heidelberg, New York 1978

Haeckel, Ernst "Kunstformen der Natur", New York 1998

Ausstellungskatalog "Hackel e l'Italia - La vita come scienza e come storia", Padova und Jena 1993

Ausstellungskatalog "Welträtsel und Lebenswunder - Ernst Haeckel - Werk,

Wirkung und Folgen", Oberöstereichisches Landesmuseum 1998

|

Die Meduse Annasethe

Die Meduse Annasethe