»Für jeden denkenden Menschen gibt es Bücher, die seinem Leben Richtung geben, weil sie ihm neue Horizonte öffnen. (...) An einem Abend im Winter, allein am Ofen, dessen Asche noch warm war - die Familie schlief schon , vergaß ich beim Lesen die Sorge für den kommenden Tag, die düstere Sorge eines Physiklehrers, der, nachdem er ein Universitätsdiplom nach dem anderen erworben hat, und während eines Vierteljahrhunderts sich in seinem Beruf abgemüht und Verdienste erworben hatte, für sich und die Seinen ein Jahresgehalt von 1600 Francs erhielt, weniger als der Lohn eines Stallknechts in einem Herrenhaus.

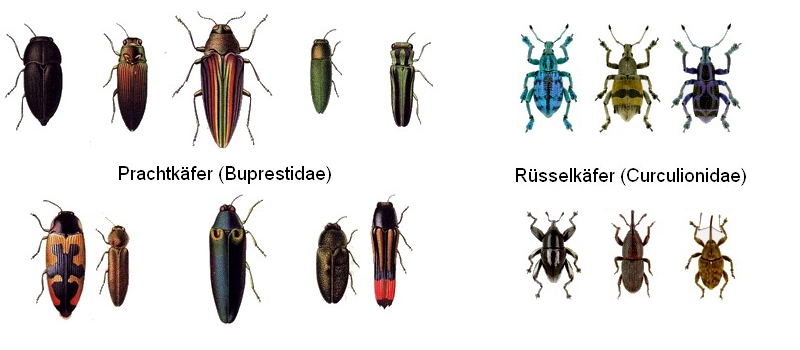

So wollte es die beschämende Knickrigkeit jener Epoche für alles, was den Unterricht betraf, so wollte es auch die Bürokratie. War ich doch einer außerhalb der gewöhnlichen Ordnung, einer, der sich selbst gebildet hatte. Inmitten meiner Bücher also vergaß ich das Elend meiner Professorenstelle, als mir eine entomologische Schrift in die Hände fiel, die, ich weiß nicht warum, sich unter meinem Lesestoff fand.« Es war ein Werk des damaligen Patriarchen der Insektenkunde Léon Dufour über die Lebensweise der Cerceris, der Knotenwespe. In ihrem unterirdischen Nest hatte Dufour kleine Käfer aus der Gattung Buprestis gefunden, Prachtkäfer. Die Wespe fängt sie als Nahrung für ihre Nachkommenschaft. Sie legt ihre Eier darauf ab, die ausgeschlüpften Maden verzehren den Käfer. Ausführlich schilderte der Artikel die Arbeitsweise der Wespe beim Nestbau. Betonte den »entomologischen Scharfblick«, mit dem die Wespe zwar unterschiedliche Käferarten von unterschiedlichem Aussehen jagt, die aber alle derselben Gattung angehören. Aufregung erfasste den einsamen Leser. »Neue Erkenntnisse blitzten auf wie Offenbarungen. Hübsche Käfer in einer mit Kork tapezierten Schachtel zu schlichten, sie zu bestimmen und zu klassifizieren, das war also nicht die ganze Wissenschaft. Es gab etwas Größeres: die tiefergehende Erforschung des Aufbaus und vor allem der Eigenschaften der Tiere. Ich las da pochenden Herzens ein wunderbares Beispiel.«

Deutlich stellte sich das Rätsel: Die Käfer im unterirdischen

Nest der Knotenwespe waren allem Anschein nach tot. Doch sie verwesten

nicht. Über einen unwahrscheinlich langen Zeitraum blieb ihr Fleisch

frisch, ihre gold- oder kupferglänzenden Flügeldecken intakt.

Als Erklärung vermutete Dufour, dass das Gift der Wespe antiseptisch,

konservierend wirken musste. Der Physiklehrer schöpfte Verdacht.

Alle vom Menschen erdachten, entdeckten Konservierungsmethoden veränderten

das Nahrungsmittel radikal: pökeln, trocknen, in Öl einlegen,

räuchern. Die Konserve der Raubwespe dagegen sollte durch einen Tropfen

Gift unverweslich werden, frisch, unverändert, in den Gelenken beweglich

bleiben. Er wollte selbst sehen, spähte nach einer Gelegenheit, die

Arbeit der Knotenwespe zu beobachten. Er fand eine Verwandte des von Dufour

beobachteten Prachtkäfertöters, die höckerige Knotenwespe

, die ihre Larven mit Rüsselkäfern versorgt. Erstaunt entdeckte

er, dass die Beobachtungen des Patriarchen unvollständig, oberflächlich

waren. Die Käfer waren nicht tot. Sie entleerten ihren Darm. Ein paar

Tropfen Benzin erregten das Nervensystem, so dass die Fühler

zuckten. Voltaischer Strom ließ noch nach zehn Tagen die Muskeln

sich zusammenziehen. Bei toten Käfern schon nach zwei Stunden nicht

mehr. Die These Dufours war also nicht haltbar, war willkürlich. Er

hatte »das Unbekannte der Erhaltung des Fleisches durch das Unbekannte

der schützenden Flüssigkeit« ersetzt. Cerceris tötet

ihre Beute nicht, sie lähmt sie. Die Maden finden frisches, lebendiges

Fleisch vor, wenn sie schlüpfen. Aufgewühlt, begann der Forscher

seinen Weg zu ahnen. Hier war ein weites Gebiet der Natur noch unerforscht,

viel war zu überprüfen, richtigzustellen. Man hatte die Insekten

gesammelt, klassifiziert, ihre Anatomie beschrieben. Ihr Verhalten, ihre

Lebensweise war noch weitgehend unbekannt. Hier öffnete sich ein neues

Feld, eine neue, von niemandem vermutete Wissenschaft war zu begründen.

Deutlich stellte sich das Rätsel: Die Käfer im unterirdischen

Nest der Knotenwespe waren allem Anschein nach tot. Doch sie verwesten

nicht. Über einen unwahrscheinlich langen Zeitraum blieb ihr Fleisch

frisch, ihre gold- oder kupferglänzenden Flügeldecken intakt.

Als Erklärung vermutete Dufour, dass das Gift der Wespe antiseptisch,

konservierend wirken musste. Der Physiklehrer schöpfte Verdacht.

Alle vom Menschen erdachten, entdeckten Konservierungsmethoden veränderten

das Nahrungsmittel radikal: pökeln, trocknen, in Öl einlegen,

räuchern. Die Konserve der Raubwespe dagegen sollte durch einen Tropfen

Gift unverweslich werden, frisch, unverändert, in den Gelenken beweglich

bleiben. Er wollte selbst sehen, spähte nach einer Gelegenheit, die

Arbeit der Knotenwespe zu beobachten. Er fand eine Verwandte des von Dufour

beobachteten Prachtkäfertöters, die höckerige Knotenwespe

, die ihre Larven mit Rüsselkäfern versorgt. Erstaunt entdeckte

er, dass die Beobachtungen des Patriarchen unvollständig, oberflächlich

waren. Die Käfer waren nicht tot. Sie entleerten ihren Darm. Ein paar

Tropfen Benzin erregten das Nervensystem, so dass die Fühler

zuckten. Voltaischer Strom ließ noch nach zehn Tagen die Muskeln

sich zusammenziehen. Bei toten Käfern schon nach zwei Stunden nicht

mehr. Die These Dufours war also nicht haltbar, war willkürlich. Er

hatte »das Unbekannte der Erhaltung des Fleisches durch das Unbekannte

der schützenden Flüssigkeit« ersetzt. Cerceris tötet

ihre Beute nicht, sie lähmt sie. Die Maden finden frisches, lebendiges

Fleisch vor, wenn sie schlüpfen. Aufgewühlt, begann der Forscher

seinen Weg zu ahnen. Hier war ein weites Gebiet der Natur noch unerforscht,

viel war zu überprüfen, richtigzustellen. Man hatte die Insekten

gesammelt, klassifiziert, ihre Anatomie beschrieben. Ihr Verhalten, ihre

Lebensweise war noch weitgehend unbekannt. Hier öffnete sich ein neues

Feld, eine neue, von niemandem vermutete Wissenschaft war zu begründen.

Weitere Fragen tauchten auf: Wie erreichte die Wespe die Lähmung?

Durch ein besonderes Gift? Versuche brachten die Antwort: Ein kleinster

Tropfen Salmiakgeist (= Ammoniak, NH3, in wässriger Lösung) an der Spitze einer Stahlnadel brachte, an der richtigen Stelle eingestochen, dieselbe Wirkung hervor. Die Stelle der Verletzung

war entscheidend: das Nervenzentrum, das Beine und Flügel erregt.

Acht Arten von Cerceris gibt es, die Käfer jagen. Sieben Arten jagen

Rüsselkäfer, eine Prachtkäfer.  Nicht bei allen Käfern

ist der Nervenknoten für den Wespenstachel erreichbar. Welche sind

es? Bücher mussten gewälzt werden. Das Werk eines Spezialisten

gab Auskunft. Es sind nur wenige Arten. Von diesen sind einige für

die Wespe zu groß. Andere für die hungrige Made zu klein. Einige

leben in Aas und Kot, von der Wespe gemiedenen Umgebungen. Nur Prachtkäfer

und Rüsselkäfer bleiben übrig. Der Forscher verfasste

ein Memorandum, sandte es an die Universität. Seit der erregenden

Lektüre am Kamin war noch kein Jahr vergangen, als es veröffentlicht

wurde: »Beobachtungen über die Verhaltensweisen der Cerceris

und über die Ursache der langen Konservierung der Coleopteren, mit

denen sie ihre Larven versorgen«, Annalen der Naturwissenschaften,

4. Serie, 1855 . Sofort hatte er die Aufmerksamkeit der wissenschaftlichen

Welt. Dufour selbst schrieb, gratulierte zu der meisterlichen Art, in der

er das Problem gelöst hatte. Darwin wurde aufmerksam, zitierte ihn

in der »Entstehung der Arten«, nannte ihn den »unnachahmlichen

Beobachter«. Das Institut de France verlieh ihm - 1856 - den Prix

Montyon für experimentelle Physiologie.

Nicht bei allen Käfern

ist der Nervenknoten für den Wespenstachel erreichbar. Welche sind

es? Bücher mussten gewälzt werden. Das Werk eines Spezialisten

gab Auskunft. Es sind nur wenige Arten. Von diesen sind einige für

die Wespe zu groß. Andere für die hungrige Made zu klein. Einige

leben in Aas und Kot, von der Wespe gemiedenen Umgebungen. Nur Prachtkäfer

und Rüsselkäfer bleiben übrig. Der Forscher verfasste

ein Memorandum, sandte es an die Universität. Seit der erregenden

Lektüre am Kamin war noch kein Jahr vergangen, als es veröffentlicht

wurde: »Beobachtungen über die Verhaltensweisen der Cerceris

und über die Ursache der langen Konservierung der Coleopteren, mit

denen sie ihre Larven versorgen«, Annalen der Naturwissenschaften,

4. Serie, 1855 . Sofort hatte er die Aufmerksamkeit der wissenschaftlichen

Welt. Dufour selbst schrieb, gratulierte zu der meisterlichen Art, in der

er das Problem gelöst hatte. Darwin wurde aufmerksam, zitierte ihn

in der »Entstehung der Arten«, nannte ihn den »unnachahmlichen

Beobachter«. Das Institut de France verlieh ihm - 1856 - den Prix

Montyon für experimentelle Physiologie.